令和6年1月1日(月)に公開した「令和6年新春座談会」のレポート記事の第3回目です。

今回は、第二部、豊かで幸せな未来を創り次世代に繋ぐために必要なものについてです。

少子高齢化の中で、我々が、そして我々の大切な人たちが豊かで幸せに生きていける未来を創り、次世代に繋ぐために必要なものは何なのかをお伺いしました。

新春座談会動画

「座談会を全編見たい」という方はYouTubeの動画もご用意していますので、ぜひご覧ください!

YouTubeの動画説明欄にはプログラムの目次とリンクを掲載しておりますので、お好きな箇所からご視聴頂けます。

登壇者

- 経済産業省東北経済産業局 戸邉千広局長

- 総務省東北総合通信局 中沢淳一局長

- 株式会社MAKOTO Prime 竹井智宏代表取締役

- 一般社団法人宮城県情報サービス産業協会(MISA)会長および 一般社団法人DX NEXT TOHOKU(DNT)代表理事 阿部嘉男

- 一般社団法人DX NEXT TOHOKU理事 寺田耕也

- 宮城県 村井嘉浩知事(ビデオ出演)

- 仙台市 郡和子市長(ビデオ出演)

- 東北経済連合会 増子次郎会長(ビデオ出演)

- MISA監事および DNT理事兼事務局長 淡路義和(ファシリテーター)

第二部のテーマ

淡路義和(MISA監事および DNT理事兼事務局長) :第一部では、皆様それぞれのお立場で少子高齢化が持つ問題の本質にアプローチしていくようなお話をいただきました。

では、この未曾有の少子高齢化という課題の中で、我々が、そして我々の大切な人たちが豊かで幸せに生きていける、そういった未来はどのように創れるのか、そしてそんな未来を次世代に繋いでいくために必要なものは一体何なのかといったところをお話し伺っていきたいと思います。

行政も生成AIを活用

戸邉千広氏(経済産業省東北経済産業局局長):

第一部では企業家の御三方から非常に熱い思いというか、現状をポジティブにしっかり捉えるんだというお話がありました。

国としてもそういった皆様方の取り組みを積極的に支援したいということで、国内投資をしっかり促すための事業者に向けたご支援をしています。

その他に、今日の御三方のような取り組みをしっかりこの東北に普及啓発したいなと思っておりまして、それがTOHOKU DX大賞であります。今年度3回目なんですけど、自社の製品・サービスを付加価値の高いものにしていく取り組みであるとか、業務プロセスの効率化といった取り組みを表彰して、東北あるいは全国にDXのムーブメントを起こすということで、実はこの取り組みをやっているのは東北だけなんですね。ですけれども、今年度も東北6県から満遍なく30件を超える応募がありました。

このように皆様に「DXをやっていこう」と訴えておきながら、実は行政が一番遅れているんじゃないかということでありまして、我々東北経産局の中でもできるだけなんとかやっていきたいなと。

生成AIの活用、これは霞が関の方でも法律改正であるとか、国会で過去にどういった答弁をしたとか、情報漏洩・セキュリティのリスクも踏まえながら検討を始めておるんですけれども、東北経産局の中でもリスクの少ない分野として、挨拶文・祝辞、あるいはプレスリリース文、出張工程の作成における複数個所の訪問と交通手段の最適化、そういったのも追及できないかなと検討を始めたところでございます。

実は竹井さんにもレクチャーいただいたりしているんですけれども、やっぱり『プロンプト』、これが上手く入力できるかといったところがポイントなのかなと思っております。

12月に局内で生成AIブートキャンプを実施いたしまして、出題テーマに関して制限時間内にチャットGPTを駆使して回答するということで、局内でも職員への普及啓発と効果的なプロンプトの作成に繋げていきたいなということで始めたところでございます。

様々な人に対する支援

中沢淳一氏(総務省東北総合通信局局長): 私ども東北総合通信局の役割は、ICTを通じて東北地域の皆さんに幸せと安心な暮らしをしていただくことに貢献することだと思ってますし、そのために、ICTのインフラ整備、地域課題の解決、これらを車の両輪で行っていきたいと思っています。そのときにやはり重要になるのが、人、人材だと思っています。

私事になりますけれども、局長に就任する前職は、情報通信研究機構(NICT)という総務省所管の国立研究開発機関に居りまして、日本標準時を提供したり、AIを使った多言語翻訳技術を開発したり、身近なところでも使われている技術を研究開発してます。

日本の文化が海外の文化に生成AIの世界で埋もれないように、日本語の学習データを使った生成AIの開発とか、最先端のICTを生み出す研究開発をしたり、あるいはそういったところにチャレンジをされる方への支援をしたり、そういったものがどういう風に社会に展開できるかっていうところを色々設計したりとかに取り組みまして。

そういった経験もあるからだと思いますけども、研究に限らず、デジタルの様々な段階で、人・人材をどう育んでいくかが非常に重要だと思っております。

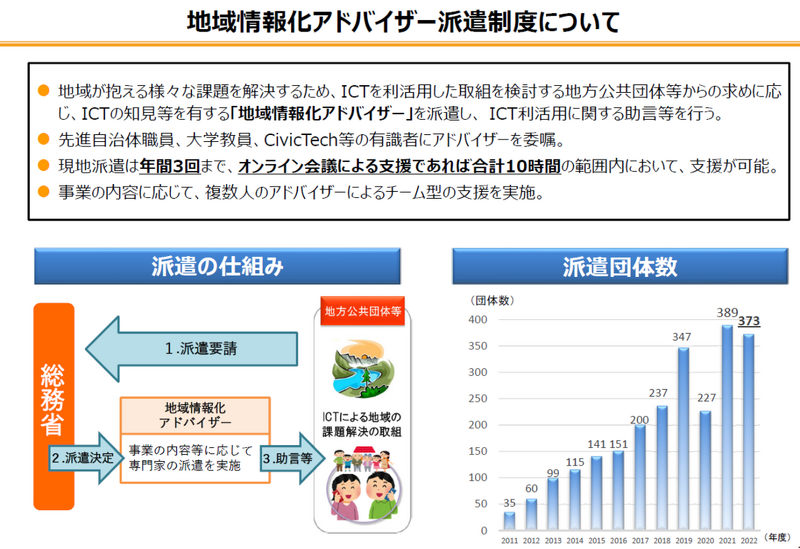

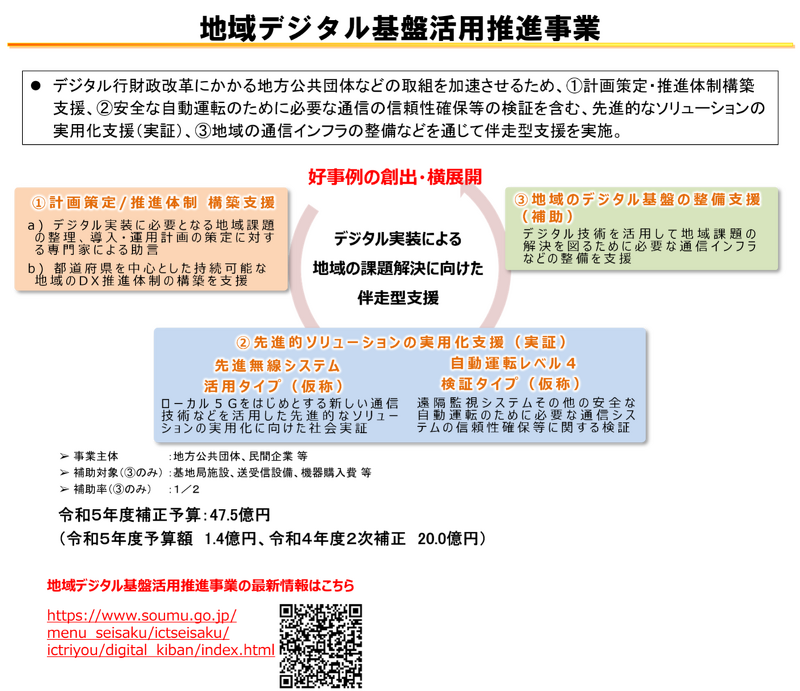

これまで総務省としても、地域の情報化・DXというところに関してアドバイザーを派遣したり、あるいは自治体のデジタル化の計画を作ったり、いろんな取り組みもやってございますけども、様々な人に対する支援は今後も必要不可欠なんだろうと思っています。

地域情報化アドバイザー派遣制度

地域デジタル基盤活用推進事業

私どもが取り組んでいるスタートアップ支援の授業もございました。起業を志す学生さん、若手の起業家の熱いプレゼンテーションを拝聴したところでございましたけども、こういう新しいチャレンジをする人の後押しを更に進めていかないといけないな、と改めて思ったところです。

ビジネスプランコンテスト「SPARK! TOHOKU Startup Pitch」

前職の経験からも、こうした色んな取組や事例を多くの人に知っていただけるようにするということも、デジタルのメリットを広めていくという意味で重要なことだと考えております。

今後も新しい技術、先ほどから出ている生成AIを含めて、人とAIの協業・人とロボットの共存みたいなところも出てくるかと思いますけれども、いずれにしても、デジタル化によってインクルーシブな社会を作っていくことが一つの課題になってくるだろうと思っています。

そういった課題解決にチャレンジする方たち、地域の様々な層とコラボレーションして取り組んでいる方たちを応援していく。そのための東北での機運を盛り上げて、未来作りに貢献していくっていうところが私共の役割かなと思ってございます。

ビジネスモデルの大転換

村井嘉浩氏(宮城県知事):

今後、行政サービスと社会経済活動を維持していくためには、宮城県のビジネスモデルを大転換するくらいのことが必要になってきます。

人口減少が続く国内での競争だけではなく、人口が増加する海外との競争も視野に入れ、方策を打たなければなりません。私はその鍵となるのがDXだと考えており、あらゆる分野で活用していくことが必要だと考えております。

現在、宮城県ではマイナンバーカードを利用したデジタル身分証アプリの普及に力を入れております。このアプリは県民お一人おひとりが県と双方向で意思疎通ができるため、必要な情報を適宜適切に届けることができます。

すでに、災害時に避難支援を行うアプリの配信を開始しておりますが、平時に活用できる様々なミニアプリを追加することで、県民サービスの向上や地域経済の活性化、そして効率的な行政運営に役立てることができると考えております。

また、新たな取り組みとして、飛躍的な成長を目指す新興企業がデジタル技術を活用したビジネスプランで競い合うピッチコンテストというものを初開催いたします。テーマは、「人口減少などの地域における社会課題の解決に資する新たなDX関連ビジネスモデル」といたしました。こうしたイベントなどを契機とし、起業家精神が旺盛でチャンスあふれる地域社会の構築を目指してまいります。

DXで社会的課題を解決

郡和子氏(仙台市長):

東北地方は人口減少・少子高齢化をはじめとして、解決すべき社会的課題が山積しており、経済面においても、域内市場の縮小や、総生産の減少などが全国に先駆けて進行している地域でございます。これらの課題に対して、民間企業や経済団体、行政機関の皆様と一体になって向き合い、持続的な経済発展と社会課題解決を両立していけるような取り組みを進めていかなければなりません。

多くの課題が顕在化している地域である、ということは、見方を変えれば、課題先進地東北でのチャレンジは、これから課題に直面する日本各地・世界のモデルになり、ビジネスチャンスにもなるということです。

新しい価値を生み出すDXの力を使いながら解決に向けたアイデアを社会実装していくのに、東北ほど適したフィールドはありません。

すでに東北各地では先進的なDX導入事例が誕生しはじめておりまして、11月に本市で開催を致しました『TOHOKU DX GATEWAY』では、東北の自治体向けに先進的な取り組みを幅広く共有させていただきました。

引き続き、DXによる社会的課題解決を東北地方全体に広げ、さらにはそのノウハウを全国に売り込んでいくことにより、東北地方の持続的な経済発展へつなげてまいりたいと考えています。

まとめ

第3回目のレポートは以上です。いかがでしたでしょうか?

国、県、市の視点から、豊かで幸せに生きていける未来を創り、繋げていくために必要なことをお聞きしました。

次回も引き続き、第二部のテーマについて業界団体・企業の視点でお聞きした内容をお届けいたします。